XI.1. Entreprise publique

Synthèse

Il ne peut y avoir de démocratie sans contrôle démocratique des moyens de productions des biens et services essentiels. Ce contrôle passe nécessairement par la présence d'entreprises publiques dans tous les secteurs concernés. Dans le présent document, nous démontrons le "pourquoi", et proposons des conditions concernant le "comment".

Pour ce faire, nous commençons par déconstruire l'idéologie, prétendument "libérale", selon laquelle les entreprises publiques seraient moins efficaces que les entreprises privées. Suite à la chute de l'URSS à la fin des années 1980, cette propagande fut imposée comme la "norme" dans les facultés d'économie. Elle consiste à :

- sous-estimer les inefficiences du secteur privé ;

- exagérer celles du secteur public ;

- masquer ou nier les avantages comparatifs du secteur public ;

- nous faire croire à l'idée absurde que l'on favorise la concurrence en supprimant la concurrence publique !

Cette désinformation est intimement liée à la nature prétendument "représentative" du système politique, car l'économie et la politique sont étroitement liées.

Le présent document développe la thèse selon laquelle il faut des entreprises publiques dans tous les secteurs essentiels, et cela pour deux types de raison :

politique : un contrôle démocratique des moyens de production des biens & service essentiels, ce qui par ailleurs requiert :

au niveau national, que le régime politique soit la démocratie directe ;

au niveau local, que les entreprises publiques soient gérées sous statut de coopératives publiques.

économique : soumettre les grandes entreprises privées à la concurrence d'entreprises publiques (ce qui aura pour effet d'accroître le rapport qualité/prix des biens & services concernés).

La conception et le mode de commercialisation d'un produit ou service sont très différents selon que l'entreprise productrice est privée ou publique. Ce sont deux "business modèles" très différents, ayant chacun leurs avantages et inconvénients spécifiques, de sorte qu'ils sont à la fois incompatibles et complémentaires :

incompatibles : les partenariats publique-privé (PPP) bénéficient grandement aux propriétaires des entreprises privées bénéficiaires, alors que l'avantage pour la collectivité est nettement moins évident voire factice.

complémentaires : il est fondamental que les entreprises privées soient soumises à la concurrence d'entreprises 100% publiques, et qu'ainsi chaque citoyen puisse "voter avec son argent" pour l'une ou l'autre de ces logiques économiques.

Ainsi, nous recommandons le développement d'une économie mixte intégrale, telle que

- la clé de proportionnalité entre entreprises privées et publiques est fondée sur la taille :

- petites entreprises : privées ;

grandes entreprises : dans chaque secteur essentiel pour la société, il importe que les grandes entreprises privées soient concurrencées par des entreprises (100 %) publiques.

les grandes entreprises, publiques comme privées, sont soumises à des critères d'efficacité publique (CEP), dont l'application est vérifiée en temps réel par des contrats intelligents.

Les CEP concernent notamment la pollution, les abus de position dominante, la corruption ou encore la rentabilité (dont la nature diffère de la rentabilité privée, laquelle peut continuer d'être déterminée uniquement par les marchés, c-à-d in fine par la faillite).

- les entreprises publiques sont :

- créées :

ex-nihilo, par référendum automatique ;

ou encore par nationalisation (à valider par référendum automatique) de grandes entreprises privées ne vérifiant plus les critères d'efficacité publique.

gérées de façon décentralisée, et à deux niveaux :

- au niveau local, sous statut (à créer) de coopératives publiques ;

au niveau national, via le système de référendum automatique : la fermeture des entreprises publiques ne respectant plus les critères d'efficacité publique est automatiquement soumise à votation nationale.

On obtient ainsi un arbitrage efficace entre indépendance et contrôle des dirigeants de l'entreprise publique (en l'occurrence les coopérateurs), par ses actionnaires (en l'occurrence l'ensemble des contribuables).

- Les entreprises publiques d'un même secteur sont donc en concurrence, non seulement avec les grandes entreprises privées mais également entre elles.

- créées :

le statut d'agent du service public n'est pas garanti à vie : un agent inefficace ou devenu inutile doit pouvoir être licencié. D'autre part, le système de sécurité sociale est réformé sur base de l'allocation universelle du modèle synthétique .

Soulignons enfin ces spécificités propres aux entreprises publiques vs privées :

l'entreprise privée est paradoxale, en ce que les propriétaires visent à maximiser les bénéfices, tandis que les salariés visent à maximiser leur salaire horaire ;

dans l'entreprise publique (idéale, c-à-d en DD), les salariés sont co-propriétaires avec le reste de la population, et partagent d'autres valeurs que la maximisation du profit, celui-ci devant juste atteindre le niveau nécessaire pour maximiser de façon pérenne les valeurs collectives de l'entreprise (par exemple, dans le cas d'une entreprise alimentaire, la qualité et l'accessibilité égalitaire de l'alimentation).

Contexte idéologique "libéral"

Quotidiennement nous sommes soumis à une propagande médiatique tellement massive que les esprits peu critiques ne la perçoivent plus comme telle, et l'intègrent dans le champs de ce qu'ils considèrent comme la normalité.

Entre autres dogmes de cette propagande nous serions en démocratie et les entreprises publiques seraient nuisibles à la société, contrairement aux entreprises privées, supposées efficaces par nature. En réalité, les sous-investissements, l'obsolescence programmée, la falsification des comptes financiers ou encore le dumping social, environnemental et fiscal, tout cela est bien plus caractéristique des entreprises privées que des entreprises publiques ! Et tout cela pour la même raison : la maximisation des profits.

On constate ainsi que lorsqu'une entreprise publique ou un service public est privatisé, ses prix augmentent relativement plus que la qualité (et souvent celle-ci n'augmente pas voire diminue) de sorte que le rapport qualité/prix se dégrade fortement.

Quant à la "concurrence parfaite" (sic) supposée neutraliser la constitution de monopoles, elle existe surtout dans les ouvrage de propagande servant de cursus aux facultés d'économie et de management de nos universités (et je sais de quoi je parle, étant économiste formé à l'Université libre de Bruxelles, et ayant travaillé comme chercheur dans son département d'économie appliquée). Bien sûr, la concurrence cela existe, et dans certaines conditions elle peut être utile et efficace. Mais pour cela – et c'est la thèse du présent article – la présence de plusieurs entreprises publiques (concurrentes) dans chaque secteur stratégique est une condition incontournable. Il s'agit d'exposer les (grandes) entreprises privées à la concurrence des entreprises publiques (alors que le traité de Maastricht, fondateur de l'UE, a au contraire pour effet de les en protéger !).

Commençons le développement de cette thèse en évoquant deux agents majeurs de l'idéologie néolibérale : le Fonds Monétaire International (FMI) et l'Union européenne (UE).

FMI

Le FMI fut créé en 1944 à l'initiative du gouvernement US (conférence de Bretton Woods), officiellement afin de garantir la stabilité du système monétaire international, mais surtout pour asseoir la domination économique et politique des USA. Suite à l'abandon du système de Bretton Woods en 1976, la mission officielle du FMI fut changée. Il s'agirait désormais de "soutenir les pays connaissant des difficultés financières". Le FMI conditionne ses prêts aux États à l'instauration d'une politique économique dite d'« ajustement structurel » déterminée par le FMI, ce qui constitue une grave perte de souveraineté dans le chef des États emprunteurs. De plus ces politiques d'ajustement – ainsi que les recommandations de politique économique transmises à tous ses États membres ("recommandations" que les gouvernements des pays atlantistes appliquent avec une grande obéissance) – sont fondées sur l'idéologie "libérale" favorisant les plus riches (baisse du salaire minimum, privatisation voire suppression des services publics, ...) et l'impérialisme économique (interdiction de mesures protectionnistes et de contrôle des mouvements de capitaux, etc).

Rien n'illustre mieux la nature idéologique libérale du FMI que le fait suivant. Savez-vous comment au FMI l'on dénomme les mesures permettant à l'Etat d’emprunter en quantité suffisante à des taux inférieurs aux taux du marché ? Réponse : "répression financière" (sic !) [source]. Parmi ces mesures "répressives" il y a le financement de l’Etat par des institutions financières placées sous son contrôle, l'imposition plus faible des revenus tirés des obligations du trésor, ou encore le plafonnement des intérêts perçus par les banques sur leurs prêts à d’autres agents ...

UE

Les traités fondateurs de l'Union européenne ont été essentiellement conçus par la European Round Table of Industrialists, une organisation regroupant les 50 plus grands entreprises privées européennes [source], avec le soutient actif de Washington [source, exemple]. On ne s'étonnera donc pas que l'Union européenne soit fondée sur l'idéologie néolibérale. Dans un article publié par l'Association britannique du droit constitutionnel, Danny Nicol, professeur de droit public à l’université de Westminster montre que le biais idéologique du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) en faveur de l'idéologie libérale a pour effet de criminaliser toute politique collectiviste [source]. Ainsi l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) – prohibant les restrictions aux échanges de capitaux – interdit ainsi d'interdire les délocalisations d'entreprises. Quant à l'article 106 il programme la déconstruction des services publics nationaux au profit du secteur privé [source].

La création de l'UE fut en fait un coup d'État transnational, organisé par un lobby industriel, et avec le soutien du gouvernement US. Les politiciens européens l'ont généralement vue comme un moyen d'accéder à des revenus supérieurs, que ce soit comment parlementaires ou ministres (commissaires) d'une entité supranationale.

L'absurdité de l'approche européiste en matière d'entreprises publiques apparaît clairement dans sa gestion des monopoles naturels. Alors que le bon sens suggère de les gérer sous statut public plutôt que privé, le traité de Maastricht a provoqué la privatisation (appelée pudiquement "ouverture à la concurrence" ou encore "déréglementation") de monopoles naturels sous contrôle public, ce qui a conduit à une forte détérioration du rapport qualité/prix des biens ou services concernés [source].

L'UE prétend ne pas interdire aux États de créer des entreprises publiques ... dès lors qu'elles se comportent comme ... une entreprise privée. On aimerait cependant savoir ce qu'entend exactement l'oligarchie européiste par « se comporter comme une entreprise privée ». On aimerait aussi savoir pourquoi ce ne devrait pas plutôt être aux entreprises privées à se comporter comme des entreprises publiques, notamment en matière de responsabilité sociétale. Cette question est d'autant plus fondée que, comme le montre l'histoire économique, l'économie de marché est dans l'incapacité de lutter efficacement contre les oligopoles et autres cartels, et cela pour une raison toute simple : la logique de maximisation du profit y conduit irrémédiablement (cf. les GAFAM). La conclusion logique est que, comme le confirmeront les sections suivantes, le meilleur moyen de préserver la concurrence est d'assurer dans chaque secteur économique la présence d'entreprises publiques, concurrentes entre elles et avec les entreprises privées.

"New public

management"

Une étude publiée en 2017 par le Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP, Belgique) montre que les réformes de l'État belge menées depuis le début du siècle (appelée en Belgique « réforme Copernic »), dans le but officel d'améliorer son fonctionnement, ont en réalité pour effet de le rendre de moins en moins performant par manque de moyens et de contrôle.

Voici quelques extraits marquants de cette étude du CRISP :

« Depuis le début des années 1980, le New Public Management (NPM) a cherché à transposer les modes de gouvernance du privé aux administrations et aux agents publics. Dans cette optique, le citoyen est redéfini en client et les administrateurs publics sont encouragés à cultiver l’esprit entrepreneurial. Ce courant, qui par certains aspects s’inscrit dans un cadre politique néolibéral, a clairement inspiré la plupart des éléments substantiels de la réforme Copernic (...) ».

« Les changements provoqués par la réforme Copernic et par les autres mesures mises en œuvre par les gouvernements successifs sont également perceptibles au niveau du comportement des agents de la fonction publique eux-mêmes. Les principes du NPM ont été assez largement intériorisés et sont devenus des données de base du fonctionnement de l’administration fédérale. Cette influence est aujourd’hui telle que pour beaucoup d’agents, en particulier parmi les plus jeunes d’entre eux, un cadre évident et sans alternative s’est imposé. Ainsi, l’usager est désormais envisagé comme un client (...) ».

Bon jusque là, à priori, cela paraît assez "sexy", comme on dit dans un certain milieu. Mais lisez la suite ...

(...) Les prestations sont soumises à différentes formes de mesure ; diverses formes de flexibilité ont été introduites dans le travail ; la notion de statut a été significativement remise en question, même si elle demeure un marqueur identitaire important pour les fonctionnaires. Concrètement, cette évolution a pour effet de reléguer à l’arrière-plan, voire d’occulter les spécificités de la gestion publique et ses contraintes particulières, notamment juridiques : égalité de traitement, non-discrimination, motivation des actes administratifs, règles de transparence et de publicité, multiples contrôles hiérarchiques et de tutelle. Or ces spécificités ont été conçues comme des garanties et des droits pour les citoyens. Les négliger tend par conséquent à dégrader la qualité du service offert par l’autorité publique (...) ».

« Tant sur le plan organisationnel que sur celui des conditions de travail ou du cadre conceptuel dans lequel évoluent les agents, Copernic a indéniablement marqué l’administration fédérale. De même que la réduction de plus en plus nette des moyens, notamment humains, dont l’administration dispose, cette réforme s’est inscrite dans la tendance, observable ailleurs également, qui consiste à réduire les dépenses publiques et à restreindre l’ampleur et les marges d’action de la fonction publique tout en lui appliquant les principes d’une gestion largement calquée sur le secteur privé. Cette tendance, qui dépasse la seule réforme Copernic et se retrouve un peu partout à des degrés divers, a fait évoluer l’administration fédérale dans une direction qui a soulevé de sévères critiques, d’aucuns allant jusqu’à évoquer des services administratifs littéralement sinistrés. De ce fait, la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses à moyen ou long terme semble compromise ou reportée sine die. À court terme, dès lors, les risques de dysfonctionnement et de désorganisation ne doivent pas être sous-estimés (...) ».

« Un Comité d’audit de l’administration fédérale (CAAF), composé de sept experts indépendants et placé sous l’autorité du Premier ministre, a été institué en 2007. Ces experts n’ont toutefois été désignés qu’en février 2010. Et en 2014, le président du CAAF, Michel De Samblanx (professeur d’audit à l’Université d’Anvers), a démissionné, se disant déçu par l’accueil réservé à son travail de contrôle indépendant et par le fait que, en quatre ans, il n’a rien pu contrôler (...) » [source].

Libéralisme

contre

les peuples

Le caractère anti-démocratique de l'idéologie "libérale" de privatisation des services publics est confirmé par une étude réalisée par Ernst & Young et qui montre que sur l'ensemble de la planète les populations sont généralement satisfaites des entreprises publiques, et qu'elles les apprécient mieux que les entreprises privées [source]. À noter que Ernst & Young est une entreprise idéologiquement très liée à l'idéologie capitaliste, par conséquent son étude pourrait sous-estimer considérablement la réalité. Il convient en effet de prendre en compte les effets de la permanente propagande anti-communiste dans laquelle baignent, sans plus la voir, les populations occidentales. Si le communisme est aussi épouvantable que la propagande le prétend, comment expliquer les résultats de ces sondage réalisés en 2016 et 2020 par le Centre Levada (d’orientation libérale) montrant que plus de la moitié des Russes interrogés considèrent la période communiste de la Russie comme la plus prospère, non seulement chez les plus de quarante ans, mais également parmi les jeunes nés après 1991 [source-2016, source-2020] ? Or ces chiffres confirment des enquêtes réalisées durant les années 2000 et 2010 montrant que la majorité des russes ayant connu l'URSS regrettent sa disparition [source1, source2]. Rien d'étonnant à tout cela : ainsi le 17 mars 1991, un référendum portant sur la question du maintien de l'Union soviétique avait donné 76 % de réponses favorables au maintien, mais Boris Eltsine décida de ne pas en tenir compte ... [source].

La propagande atlantiste a-t-elle exagéré l'ampleur et déformé la nature de la répression des anti-communistes en URSS ? C'est ce que suggèrent les travaux de l'historien John Arch Getty [source]. On comparera utilement cette étude aux statistiques d'incarcération qui montrent que l'État le plus répressif au monde est l'État US [source].

Service vs secteur public

Selon la nomenclature de l'État français [source] le service public comprend :

- le secteur public :

administrations publiques : ont pour fonction principale de « produire des biens et services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales et dont les ressources proviennent majoritairement de contributions obligatoires versées par des unités appartenant à d’autres secteurs institutionnels » [source] ;

Les biens et services sont non marchands s’ils sont fournis à un prix économiquement non significatif, c’est-à-dire un prix qui ne couvre pas le coût de leur production. Les comptables nationaux retiennent généralement qu’un prix n’est pas économiquement significatif s’il représente moins de 50 % de ce coût [source].

entreprises publiques : « entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises » (cf. "partenariat public privé" : PPP) [source].

Plusieurs critères sont pris en considération pour déterminer si une entité est sous contrôle de l’Etat ou de collectivités territoriales : détention de la majorité de son capital, pouvoir de nomination de ses dirigeants, agrément des principales décisions relatives à ses resectivités territoriales… Des organismes de droit privé, comme l’Unédic, sont ainsi considérés comme contrôlés par l’Etat [source].

- des entreprises privées auxquelles l'État délègue des activités de service public ; on parle alors de "délégation de service public" (DSP), qui est donc de la sous-traitance, par une entreprise publique à une entreprise privée.

PPP vs DSP [source]

DSP. Selon la loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », les concessions ou délégations de service public (DSP) sont des contrats par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service (par exemple en prélevant des péages). Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

PPP. Les contrats de partenariat public privé (PPP), introduits en France par une ordonnance du 17 juin 2004, permettent à une entité publique de confier à un organisme privé à la fois la construction et l’exploitation du bâtiment ou de l’infrastructure sur une longue durée en lui donnant des obligations de qualité de services. Le partenaire public ne paye pas les bâtiments et infrastructures mais verse un loyer au partenaire privé, ce qui permet à celui-ci de rembourser les dettes souscrites pour financer la construction.

La différence entre DSP et PPP réside donc essentiellement dans le mode de rémunération de l'entreprise privée. Dans la DSP, le délégataire prend un risque commercial et financier en se faisant rémunérer par les usagers.

Le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de DSP et de PPP, par des entreprises privées mais aussi publiques, représente environ 6 % du PIB (France, 2023). NB : des services publics comme la distribution d’électricité ou les transports collectifs urbains sont gérés dans le cadre de DSP par des entreprises publiques (ENEDIS, RATP…). La gestion déléguée n’est pas forcément une gestion privée.

Cette complexité est à la fois moyen et expression d'une stratégie "libérale" de réduction des États. Il est ainsi très instructif de comparer la définition de l'entreprise publique selon l'État français à celle encore plus large de l'Union européenne :

- selon l'État français : « sociétés dont l'État détient plus de 50% des parts » ;

- selon l'Union européenne : « toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent » [source].

Cette dernière définition dissipe encore un peu plus la notion même d'entreprise publique (ce qui n'est pas sans rappeler la fable de la grenouille qui se laisse bouillir, où le pourcentage de la part publique correspondrait à l'inverse de la température). En outre, dans ce second document (de la même source europa.eu), la tendance actuelle à la privatisation des activités publiques est implicitement décrite comme étant le résultat d'une évolution "naturelle", alors que, comme nous l'avons montré plus haut, la création de l'UE fut un coup d'État transnational, organisé par un consortium de grandes entreprises essentiellement privées, et soutenu par Washington (cf. supra #ideologie) ...

La cause de la haine de l'idéologie "libérale" à l'encontre des entreprises publiques est évidente : celles-ci représentent une concurrence efficace, qui réduit d'autant les parts de marché des grandes entreprises privées. Ce fait suscite logiquement un questionnement : pourquoi les entreprises publiques ne sont-elles pas toutes propriété publique à 100 %, et pourquoi l'État délègue-t-il certaines de ses activités collectives à des entreprises privées ?

Cette question est d'autant plus pertinente que les PPP ne peuvent être profitables à la fois aux actionnaires privés et à l'État. En effet, il ne suffit pas de constater que l'État perçoit des dividendes de ses participations, encore faut-il que ces dividendes soient supérieurs aux revenus nets de la stratégie alternative "100 % public" (et donc 100 % des dividendes pour l'État). Il y a donc dans le PPP une antinomie de nature : la part des dividendes allant aux actionnaires des entreprises privées partenaires n'est autre que la captation du gain qui serait revenu à l'État (c-à-d in fine l'ensemble des citoyens) si l'entreprise était 100 % publique.

Ce raisonnement est encore plus valable pour les DSP, qui ne livrent aucun dividende à l'État.

Ne pouvant nier ce fait, la théorie libérale affirme qu'il est cependant plus que compensé par une performance supérieure des entreprises privées en terme de rendement (*). Mais cette supposée supériorité demeure-t-elle si l'on prend en compte l'ensemble des externalités ? On notera à cet égard que la gestion des externalités négatives est dans la nature même du service public, tandis que les entreprises privées (surtout les grandes) sont plutôt motivées par la maximisation du profit à court terme des actionnaires majoritaires.

(*) Le rendement macroéconomique du capital (privé et public) est d'environ 7 % [source].

Notre définition du service public repose donc sur le postulat que secteurs public et privé sont comme l'eau et le feu : tous deux très utiles ... mais pas ensemble ⇒ les entreprises publiques devraient être 100 % publiques, et l'État ne devrait pas sous-traiter des activités relevant de la collectivité c-à-d du service public ⇒ la distinction entre entreprise publique et administration publique ne fait pas sens (service public ≡ secteur public ≡ administration publique ≡ entreprise publique.

Cette conception puriste des organisations publiques permet une analyse non biaisée de leur diversité, qui apparaît notamment au niveau du :

- type de bien/service qu'elles produisent ;

- mode de financement (généralement composite : cf. infra) ;

- position de marché : monopolistique, oligopolistique ou concurrentielle.

D'autre part, les entreprises publiques sont évidemment liées par des caractéristiques communes et spécifiques, qui les distinguent fondamentalement des entreprises privées :

elles peuvent être financées par les prélèvements (impôts, taxes et cotisations) et la création monétaire (sous contrainte de pressions inflationnistes) – la spécificité des entreprise privées étant le financement par actions ;

Entreprises publiques et privées ont en commun de se financer également par emprunts.

leur finalité n'est pas (ou ne devrait pas être ...) la maximisation du profit de quelques actionnaires privés, mais de ne pas faire de pertes tout en maximisant la rentabilité sociale (service identique à tous les citoyens mêmes les moins rentables, bien-être des employés, protection de l'environnement, ...).

Notre définition "exclusive" du service public ("l'eau et le feu") est évidemment pleinement cohérente avec le fait que l'économie mixte pourrait et devrait être fondée, non pas sur les partenariats (PPP) et la sous-traitance (DSP), mais sur la concurrence entre entreprises 100% privées et entreprises 100% publiques. L'absurdité de l'idéologie "libérale" est ainsi flagrante dans le fait qu'elle revient à affirmer que l'on favorise la concurrence en supprimant la concurrence publique !

Cette idéologie a conduit les États à abandonner le champs de l'Internet, puis de l'IA, à une poignée de grandes entreprises privées (et US), alors qu'il représente un potentiel énorme pour les États.

Après avoir traité la définition du service/secteur public, identifions maintenant ses principes fondamentaux.

Principes du service public

2. Financement

3. Absurdité des PPP et DSP

Fonctions

Le secteur public est ce que le secteur privé met en commun afin d'améliorer son fonctionnement en matière :

de gouvernance : pouvoirs législatif et exécutif ;

d'équité : l'État de droit permet (i) d'échapper à la loi de la jungle (c-à-d la loi du marché et des mafias), au moyen des services de justice, et (ii) de partager entre tous une partie des richesses produites, via le système de sécurité sociale ;

de sécurité : pompiers, police, armée, ...

de santé et hygiène : hôpitaux, ramassage des poubelles, ...

de développement : investissements dans les infrastructures collectives (réseaux routier et téléphonie, distribution d'eau et d'énergie, écoles/universités, centres culturels/sportifs, ...).

Pour ce faire l'État procèdent à une série de dépenses publiques (dont les prestations sociales représentent près de la moitié) :

Compte des administrations publiques (France, 2022, %)

| Prestations sociales | 44 |

| Rémunérations des agents (*) | 21 |

| Subventions économiques | 15 |

| Consommations intermédiaires | 9 |

| Investissements | 6 |

| Intérêts | 3 |

| Autres | 1 |

| Total | 100 |

|---|

(*) Enseignants, infirmières, policiers, ... (PS : en comptabilité nationale, la valeur des services publics est évaluée à leur coût de production, c-à-d essentiellement les salaires des agents produisant ces services publics).

Source : fipeco.fr

Pour simplifier encore un peu plus on pourrait regrouper les dépenses en quatre groupes :

- les dépenses de transfert en nature (santé, enseignement, etc) ou en numéraire (subventions aux entreprises, pensions de retraite, allocations familiales, chômage, ...) :

--> 59 %; - les dépenses courantes de fonctionnement (salaire, biens & services) :

--> 31% ; - les dépenses d’investissement, qui visent à renouveler ou à accroître le capital public (infrastructures, bâtiments, machines, ...) :

-->6% ; - les charges d'intérêt :

--> 3%

Financement

Pour financer ses dépenses l'État dispose de quatre moyens complémentaires : impôts, création monétaire, emprunts, dividendes des entreprises publiques :

les prélèvements obligatoires :

- prélevés sur les revenus, les bénéfices, le patrimoine, la consommation, la production ;

- concernent, dans des proportions inégales :

le facteur de production "travail" (70%) et le moyen de production "capital" (30%) (Q = f ( L , K )) ;

les personnes physiques (individus) et les personnes morales (organisations).

La politique fiscale est souvent amenée à opérer un arbitrage entre prélever à taux bas sur des assiettes larges vs prélever à taux élevés sur des assiettes étroites.

la création de monnaie, mais uniquement pour financer des dépenses d'investissement en capacités de production (plutôt que des dépenses de consommation), sinon il y a effet inflationniste ;

des emprunts :

- auprès du secteur privé domestique ou étranger, d'États étrangers, d'Institutions internationales : avec paiement d'intérêts ;

- auprès de la Banque centrale : sans charge d'intérêts (ou à taux inférieurs aux taux ci-dessus).

N.B. Il s'agit donc de création monétaire ⇒ doit financer uniquement des investissements en capacités de production, sinon il y a effet inflationniste.

les dividendes des entreprises publiques ;

Selon des sources patronales les dividendes représenteraient entre 5% et 9 % du PIB [source], mais 15 à 20% selon les estimations de Bernard Friot [source]. Mais comment Friot justifie-t-il son évaluation alors que le rendement macroéconomique du capital est de 7 % ? (cf. allocation-universelle.net/comptabilite-nationale#patrimoine].

Absurdité des PPP et DSP

Nous allons montrer ici qu'il est pertinent de ne pas semer la confusion entre les business modèles public vs privé, qui sont incompatibles (les PPP et DSP ça ne fonctionne pas) mais complémentaires (concurrence).

Les entreprises publiques se distinguent des entreprises privées par trois caractéristiques fondamentales :

stabilité temporelle : à l'instar des États, l'horizon temporel des entreprises publiques peut généralement être considéré comme infini, tandis que celui de l'entreprise privée est généralement inférieur à l'espérance de vie de ses propriétaires et/ou du produit/service qu'elle commercialise.

stabilité spatiale : les entreprises publiques ne peuvent se délocaliser à l'étranger en raison de leur nature juridique nationale.

liberté de non profit financier (ou de profit sociétal) : la distribution de dividendes n'est pas nécessaire, de sorte que l'on peut distinguer deux types d'entreprises publiques :

- sans distribution de dividendes (EPSD) : soit parce que l'entreprise s'interdit tout bénéfice, soit parce qu'elle les réinvestit intégralement en investissements (quantitatifs ou qualitatifs) ;

- avec distribution de dividendes (EPAD) : des dividendes sont distribués à l'État, ce qui réduit la capacité d'investissement de l'entreprise mais augmente les recettes de l'État.

Entreprises

100%

publiques

Étant donné que ces spécificités des entreprises publiques et privées sont antinomiques, l'État devrait mettre fin à toutes ses participations dans des entreprises privées, et se spécialiser dans la gestion d'entreprises intégralement publiques (sous statut de coopératives publiques).

Pourquoi il faut une offre publique

2. Exemples

Arguments

Une des déficiences des marchés composé exclusivement d'entreprises privées est la formation d'oligopoles et cartels qui, par des ententes implicites, maintiennent le rapport qualité/prix à un niveau inférieur à ce qu'il serait dans un marché véritablement concurrentiel [exemple, analyse]. Un marché très concurrentiel mais composé uniquement d'entreprises privées n'est pas une condition suffisante pour tendre vers le meilleur rapport qualité/prix possible.

C'est pourquoi il importe d'avoir de grandes entreprises publiques dans tous les secteurs essentiels, afin :

- de préserver un savoir faire public dans tous les secteurs essentiels, et ainsi :

ne plus dépendre du secteur privé, et notamment limiter l'impact des délocalisations d'entreprises privées vers des pays pratiquant le dumping fiscal, social ou environnemental ;

être mieux à même de contrôler efficacement les grandes entreprises privées, et notamment neutraliser le chantage systémique exercé par des entreprises privées de secteurs stratégiques (cf. secteur bancaire).

de contrebalancer la préférence des dirigeants et des actionnaires des grandes entreprises privées pour les profits financiers et à court terme (en particulier les restructurations/fusions" et les placements financiers spéculatifs) plutôt que pour les investissements productifs et de long terme.

de faire concurrence aux grandes entreprises privées, en proposant dans chaque secteur économique une offre publique de biens & services, qui soit guidée par la qualité plutôt que par le profit, et notamment :

- sans obsolescence programmée ;

- sans surconsommation programmée (cf. cartouches d'encre des imprimantes) ;

sans produits adultérés ;

- sans fétichisme technologisme (gadgets inutiles mais valorisés par la publicité).

que, dans tous les secteurs, les individus aient la possibilité de travailler dans des entreprises publiques, où – par rapport aux grandes entreprises privées – les relations humaines sont généralement bien meilleures, le stress professionnel moins intense, et le sentiment d'utilité plus grand.

Des entreprises 100 % publiques représenteraient un label de qualité crédible en matière d'impact social et environnemental, de sorte que ces entreprises pourraient conquérir une partie considérable du marché et ainsi engranger des bénéfices qui alimenteraient les recettes de l'État.

On comprend ainsi la haine des grandes entreprises privées à l'encontre des entreprises publiques (dont des enquêtes confirment la popularité : source). Afin de préserver leur part de marché, les grandes entreprises se sont organisées en lobbies, qui financent en permanence de la propagande anti-service public, notamment via les universités et les médias "d'information" et de "divertissement". En Europe, elles ont même constitué un acteur majeur de la création de l'UE [source]. Elles ont ainsi institutionnalisé une forme subtile de criminalisation des services publics (cf. supra #ideologie).

Exemples

L'État devrait s'investir massivement, via des entreprises 100% publiques, dans les secteurs suivants : alimentation, logement, énergie, informatique.

Alimentation

Augmenter la qualité de notre alimentation participerait à maintenir les dépenses de santé à un niveau raisonnable. Pour ce faite, une voie consiste à stimuler la création de nombreuses petites entreprises paysannes (agriculteurs et éleveurs) proposant une offre alternative à celle de la production industrielle. Or, le plus gros challenge des entreprises paysannes, ce n'est pas la production mais la distribution. Par conséquent, l'État pourrait créer des coopératives publiques de distribution des productions de ces petites entreprises privées.

Logement

Depuis le début des années 2020, le nombre de sans-abris augmente dans une série de pays, notamment en raison de l'insuffisance de l'investissement public en logements [approfondir]. La création de coopératives publiques de logements permettrait de réduire considérablement la prégnance du sans-abrisme, tout en réduisant les coûts de gestion du parc de logements sociaux [cf. /cooperative-publique#logement].

Énergie

Voici un commentaire particulièrement intéressant de Damien Ernst, ingénieur et docteur en sciences appliquées de l'université de Liège, professeur ordinaire et chercheur de renommée internationale, spécialiste des smart grids (système intelligent de gestion de l’énergie) et des micro-réseaux :

« On a certes pas eu de chance avec notre filière nucléaire, mais le fond du problème est lié au fait que la planification de la génération n’est plus prise en main par l’État. C’est la main invisible du marché qui s’en occupe et cela ne fonctionne pas. C’est un problème grave et un échec, à mes yeux, du modèle libéralisé au niveau de l’énergie. On peut vraiment se poser la question de savoir si l’énergie n’aurait pas dû rester une compétence régalienne. Je le pense honnêtement et on peut vraiment déjà prédire le désastre en matière énergétique qui va se produire dans les années à venir. (...) Les gros entrepreneurs (...) ne pensent qu’à maximiser leurs bénéfices au lieu de reprendre 10 à 20 % de ces derniers pour faire de la R&D. Ce ne sont souvent plus des entrepreneurs. De façon surprenante, c’est chez Nethys où l’actionnariat est public que j’ai vu ces dernières années une grosse boîte avec un côté entrepreneurial » [source].

Informatique

Les État doivent s'imposer massivement dans le développement d'un réseau informatique de démocratie directe et d'intelligence collective, fondé sur une boucle rétroactive avec une IA nationale.

Pour ce faire des coopératives publiques d'informatiques pourraient être créées pour produire des ordinateurs de citoyenneté, composés de matériels et logiciels libres, et fonctionnant comme noeuds d'un réseau citoyen décentralisé :

elles intégreraient et assembleraient les matériels et logiciels, lesquels pourraient être conçus et fabriqués par d'autres entreprises publiques mais aussi par des entreprises privées nationales ;

- elles constitueraient également un partenaire de R&D idéal pour les universités du pays.

Approfondir : github.com/FJortay/DISCO-Collective-Intelligence.

Secteur privé : plus efficace ?

2. Limites de la délégation

3. Étude de cas

Facteurs de production

Un mythe martelé par la propagande libérale est celui de la surperformance des entreprises privées par rapport aux entreprises publiques, ce qui justifierait la privatisation de celles-ci, et même de l'ensemble des services publics.

La sous-traitance (DSP) et les partenariats (PPP), sont des formes subreptices de privatisation.

Et pourtant ...

Secteur privé plus coûteux. François Ecalle rappelle justement que toute externalisation d’un service à une entreprise privée par une administration est plus chère que la production de ce service en interne, car les deux composantes du coût du capital sont toujours plus élevées pour les entreprises privées que pour les organismes publics, en raison du risque plus élevé (relativement au secteur public) pris par les apporteurs de fonds des entreprises privées [source] :

- le taux d’intérêt, rémunération des obligations ;

- les dividendes rémunération des actions (dont le risque est plus élevé que celui des obligations).

Secteur privé plus efficace ? La théorie libérale ne nie pas ces faits, mais affirme que ce coût plus élevé du capital est plus que compensé par :

- un capital plus rentable, en raison d'une plus grande capacité d'innovation ;

- ... mais le secteur public participe aussi à l'innovation, notamment via la recherche fondamentale.

- un coût du travail plus faible, car l'emploi y serait plus flexible que dans le service public (qui comprend une part d'emplois titulaires c-à-d garantis) puisque :

- les salariés du privé seraient plus incités à améliorer leurs performances ;

... mais les salariés titulaires du secteur public peuvent également être incités (positivement) : par des examens promotionnels ou encore par la cogestion dans le cadre de coopératives publiques (encore non existantes).

- l'entreprise privée peut licencier des salariés après des missions temporaires ;

... mais les salariés non-titulaires du secteur public peuvent également être engagés pour la durée d'une mission, et de futures coopératives publiques pourraient se séparer de coopérateurs insatisfaisants (PS : nous n'envisageons les coopératives publiques que dans le cas d'un système économique fondé sur l'allocation universelle du modèle synthétique).

- les salariés du privé seraient plus incités à améliorer leurs performances ;

- la pression de la concurrence (risque de faillite) ;

... mais ce serait également le cas des coopératives publiques (PS : nous n'envisageons les coopératives publiques que dans le cas d'un système économique fondé sur l'allocation universelle du modèle synthétique)..

La plus grande prudence est donc de rigueur concernant les affirmations de l'idéologie libérale. D'autant plus que les entreprises privées bénéficient d'un avantage gigantesque : elles ne sont pas tenues d'intégrer dans leurs coûts les externalités négatives induites par leur activité (dont la pollution), et qui in fine doivent être assumées par l'État. Sans cet avantage, que resterait-il du prétendu surplus de rentabilité des grandes entreprises privées ?

Un domaine de recherche important de la théorie économique des marchés consiste à imaginer des réglementations conduisant les agents à internaliser leurs externalités c-à-d à intégrer dans leur calcul économique les coûts et les avantages sociaux qu'ils génèrent [source].

Et par conséquent, que reste-t-il de l'argument libéral selon lequel « étant plus rentables, les entreprises privées sont en mesure de payer de meilleures salaires que les entreprises publiques, et ainsi d'attirer les travailleurs les plus performants « ? D'autant plus que les travailleurs les plus efficaces ne prennent pas uniquement le salaire en compte dans leur choix d'employeur : il y a également l'atmosphère de travail (qualité des rapports humains, stress, ...), le désir de servir la collectivité plutôt que quelques fortunés propriétaires, ...

Il ne reste alors à l'idéologie libérale que l'argument selon lequel « le risque d'élimination par des concurrents plus efficaces (faillite) incite les entreprise privées à rationaliser au mieux les processus de production ». Mais l'on pourrait très bien organiser le secteur public de telle sorte que (i) plusieurs entreprises publiques sont en concurrence dans chaque marché, et (ii) toute entreprise publique qui ne respecte plus les critères (à définir) de rentabilité et de qualité du service public est automatiquement fermée, après validation par référendum automatique (cf. coopératives publiques). Et c'est sans parler du caractère fallacieux de la concurrence dans les secteurs contrôlés par quelques grandes entreprises, constituant des cartels de fait.

Limites de la délégation

Depuis les années 1980 (date de l'effondrement politique de l'Union soviétique) la tendance est de sous-traiter à des entreprises privées un maximum des activités de l'État (même si celles-ci ne relèvent pas d'une situation de monopole légal ou naturel).

Pour ce faire il y a théoriquement la possibilité pour l'État de vendre des concessions aux enchères, à un prix au moins égal à l'actualisation des dividendes qu'il ne percevra plus, et en établissant un cahier des charges anticipant toutes les dépenses futures nécessaires au bon fonctionnement de l'activité concernée dans l'intérêt de la collectivité (plutôt que des propriétaires contrôlant l'entreprise).

Mais pour passer de la théorie libérale à la réalité, il y a quelques (gros) problèmes à surmonter :

Anticipation. La pratique montre que les erreurs d'anticipations des dépenses se traduisent systématiquement par une surfacturation par l'entreprise concessionnaire (au détriment de l'État, donc du contribuable). Or la difficulté d'anticipation suffisamment précise des dividendes et dépenses futures augmente avec la durée de la concession. La question fondamentale est alors de savoir si la durée de concession au delà de laquelle une telle capacité d'anticipation n'est pas réaliste, est supérieure au nombre d'années en dessous duquel une concession ne fait pas sens (par exemple céder la gestion du réseau autoroutier pour seulement quatre ou cinq ans ne fait pas sens). Dans le cas contraire (par exemple 10 < 30 ans) – ce qui est généralement le cas – la concession d'activités par l'État est irrationnelle (sauf du point de vue des concessionnaires gagnants et d'éventuels organisateurs corrompus d'enchères truquées ...).

Ainsi en 2018, le gouvernement du Royaume-Uni, à la pointe du développement des PPP depuis longtemps, a décidé de mettre un terme aux partenariat public-privé (PPP) parce qu’ils s’avèrent plus chers et moins flexibles que les investissements financés sur fonds publics dans le long terme [source].

Opportunisme. Il y a également, note Jean Tirole « le problème des enchères agressives où l’opérateur fait volontairement une offre à faible prix en anticipant le fait qu’il renégociera le contrat durant la phase d’exécution », ce qui se traduit généralement par un relèvement des prix pratiqués par le concessionnaire et/ou par un allongement de la durée de la concession. Ainsi « le mécanisme d’appel d’offres ne conduit alors plus forcément à sélectionner le meilleur candidat (le moins-disant ou le mieux-disant) mais celui qui a le plus confiance dans son pouvoir de renégociation. Il est aussi très difficile dans ces conditions de mettre en place un contrat réellement incitatif. Ainsi, la renégociation des contrats tend à réduire, voire à faire disparaître, les bienfaits des procédures concurrentielles d’attribution » [source p. 4].

Étude de cas

La période de transition entre 20° et 21° siècle – initiée par le démantèlement de l'Union soviétique een 1990 – a connu une vague de privatisations. Nous allons en évoquer ici quelques-unes, concernant la Belgique et la France.

CGER (Belgique). La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite fut privatisée dans les années 1990 malgré qu'elle était rentable. Le ministre libéral Didier Reynders la vendit à la Banque Fortis pour 25% de sa valeur [source].

France Télécom. Le 27 février 2005, quelques mois après la privatisation partielle de France Télécom, Didier Lombard en devient le PDG. Ce diplômé de l'École Polytechnique impose alors au groupe France Télécom une profonde restructuration impliquant de nombreuses suppressions (22.000 postes). Pendant l'été 2009, soit deux ans après fin de la minorité de blocage de l'État français, l'évocation par les médias de la forte augmentation du nombre de suicides parmi les employés fragilise la présidence de Didier Lombard : entre 2007 et 2009, 60 salariés de France Télécom se sont suicidés ! En 2010, il abandonne la direction exécutive du groupe France Télécom. Le montant de sa retraite chapeau fait également controverse dans les médias. Le 4 juillet 2012, il est mis en examen pour harcèlement moral. Il devient, en France, le premier président d'un groupe du CAC 40 qui doit répondre de sa politique managériale des ressources humaines devant un tribunal. Cependant sa condamnation est symbolique : un an de prison avec sursis, et 15.000 euros d'amende ... [source].

La Poste (Belgique). En 2005, le gouvernement belge (coalition libérale-"socialiste" sous la direction de Guy Verhofstadt) a vendu 49,9% du capital de La Poste – pour 300 millions d’euros, soit 37% de la valeur de l'entreprise (!) – à un consortium dirigé par la société CVC Capital Partners. Il en a résulté une logique de maximisation du profit (surtout à court terme) se traduisant par des conditions de travail devenues extrêmement stressantes, et sans amélioration significative de la qualité du service postal [approfondir].

Bâtiments de l'État-major militaire (France). En 2015 a été inauguré L'Hexagone Balard, un ensemble immobilier regroupant des états-majors des Forces armées françaises, et géré par un consortium privé composé essentiellement des groupes Bouygues et Thales. Résultats : panne d’ascenseurs, volets qui se ferment automatiquement en pleine réunion, problèmes sur les systèmes high-tech de scan des plaques d’immatriculation et du dessous de caisse des véhicules à l’entrée du parking, etc. En outre, si le loyer annuel versé par le ministère, 154 millions d’euros TTC, comprend la redevance immobilière, celles des systèmes d’information et des services (restauration, nettoyage, conciergerie…), chaque modification des bureaux demandée fait l’objet d’une facturation supplémentaire. Et la note est salée : ainsi l’installation d’une imprimante et d’un scanner fut même proposée à 14.000 euros ! [source].

Economie mixte

2. Petites vs grandes entreprises

3. Public vs global

Part des entreprises publiques

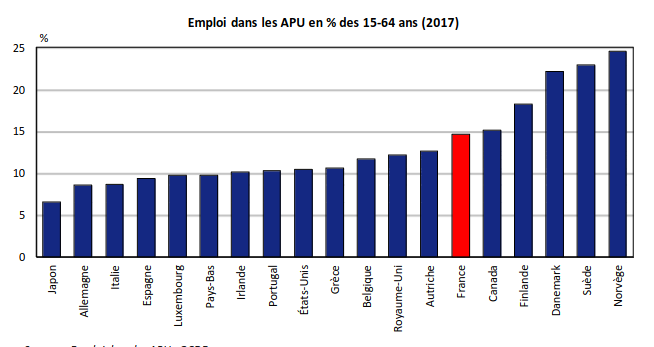

En France les administrations publiques (APU) représentent près de 15% de la population en âge de travailler, soit 14 points du taux d’emploi total de la France, qui s’élève à 65 % en 2017.

Le graphique suivant montre que depuis la crise des subprimes initiée en 2007, le nombre d'entreprises publiques est reparti à la hausse, par acquisitions de sociétés privées par des groupes publics (dont La Poste, SNCF et EDF) [source]. Cependant, leur part dans l'emploi total demeure dans une tendance baissière, de 7 % en 1995 à 2 % en 2020.

Petites vs grandes entreprises

En concurrençant les grandes entreprises privées, l'État ne participe pas seulement à améliorer le rapport qualité/prix des biens & services, mais aussi à préserver les petites entreprises privées.

Définition

Commençons par préciser ce que nous entendons par petite et grande entreprise. On peut les définir relativement aux facteur et moyen de production que sont le travail et le capital :

- facteur de production (travail) : nombre de salariés ≶ 150 (Insee : 250) ;

Selon le psychologue social Robin Dunbar, le nombre de personnes avec lesquelles un individu peut entretenir simultanément une relation humaine stable serait limité à environ 150, en raison de la taille de la région cérébrale impliquée dans les fonctions cognitives dites supérieures, le néocortex. [source].

- moyen de production (capital) : le chiffre d'affaires annuel et total de bilan ≶ 60 millions d'euros (chacun, contre respectivement 50 et 43 selon la définition de l'Insee) ;

60 ≈ #Dunbar * génération * AU = 150 * 27 * ( 1250 * 12 ). Ce calcule illustre le fait qu'il est probablement extrêmement difficile voire impossible, pour une organisation démocratique et sans aucune ressource autre que l'AU de ses membres, d'obtenir par emprunt une somme supérieure à 60 millions d'euros.

Le fait que nous plaçons la limite entre petites et grandes entreprises à 150 plutôt que 250 salariés (Insee) se justifie par l'explosion du ratio capital/travail (moyen/facteur de production), suite aux investissements de "rationalisation", qui tendent à substituer toujours plus de capital au travail. Ainsi les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple), qui font partie des dix plus grandes entreprises mondiales en terme de capitalisation boursière emploient à elles quatre moins de salariés que la seule société Volkswagen ! [source].

Productivité

Le tableau suivant montre que les petites entreprises (moins de 250 salariés) sont caractérisées par une productivité du travail (VA / Salariés) inférieure, mais une productivité du capital (VA / Investissements) supérieure à celle des grandes entreprises.

Entreprises du secteur marchand (France, 2021)

Productivité L : euros de VA produits par salarié par mois

Productivité K : euros de VA générés par euro d'investissement

Source : Insee, tableur : VA-taille-entreprises.ods

Si l'on analyse le secteur industriel [source], la productivité est alors nettement corrélée (positivement) avec la taille de l'entreprise, mais le secteur industriel en quatre fois plus petit que le secteur marchand, aussi bien en termes d'emploi que de CA, investissement ou VA (France, 2021).

Il reste à compléter l'analyse comparative en termes de :

- économies d'échelles (... nettes des déséconomies d'échelle) ;

- rapport qualité/prix, or si les grandes entreprises proposent généralement des prix inférieurs à ceux des petites entreprises (grâce aux économies d'échelle), c'est aussi souvent en contrepartie d'une moindre qualité ...

Secteurs

Secteurs de prédilection [source] :

- Petites entreprises : services marchands, construction, commerce

- grandes entreprises : industrie, transport

Motivations

De nombreux chefs de petites entreprises souhaitent limiter leur croissance en demeurant PME. La motivation des dirigeants de PME ne serait pas motivée que par la seule recherche matérialiste du profit mais aussi – et peut-être surtout – par des considérations spirituelles : esprit de compétition, désir de réalisation, goût pour l'innovation, ... [source]. Ainsi beaucoup entrepreneurs déclarent que l'argent n'est pas leur premier motif mais le défi ou l'utilité de l'innovation [source p.69]. Le sentiment d'appartenance à une région est également très développé dans les entreprises familiales [source].

Entreprises familiales : management, gouvernance, émotions (8m39s - 2018)

Il apparaît en outre que les entreprises familiales (majoritairement composées de PME) surperforment largement les marchés d'actions dans toutes les régions du monde et tous les secteurs d'activité (malgré leur sous performance durant les périodes de forte conjoncture économique). Les entreprises familiales semblent se démarquer par leur vision à long terme et une gestion plus conservatrice. Les entreprises familiales sont donc aussi plus résilientes [source].

Dans les grandes entreprises c'est par contre la logique du profit qui domine, et à court terme. Cela est du notamment au fait que le dirigeant de l'entreprise n'est généralement pas son propriétaire. En particulier les fusions-acquisitions peuvent être une stratégie du dirigeant pour masquer son manque de compétences (fuite en avant jusqu'à la chute ... en parachute doré).

Il y a une différente culturelle fondamentale entre petites et grandes entreprises : la composition actionnariale et géographique de ces dernières est aujourd'hui généralement extrêmement complexe et diffuse, de sorte que même les administrations publiques peinent à en identifier les propriétaires (ce qui facilite l'échappement et la fraude fiscale). En outre ces "actionnaires", à l'instar des créditeurs, n'ont aucun sentiment de responsabilité sociétale : seule la maximisation de leur profit personnel les intéresse (dividendes et plus-values).

Public vs global

Le développement des moyens de communication (notamment Internet et transport aérien) a pour effet que les plus grandes entreprises sont généralement globales, ce qui leur a en outre permis de développer une nouvelle forme d'IA, fondée sur le traitement statistiques de gigantesques bases de données collectées sur Internet. Elles ont ainsi acquis une puissance économique et politique phénoménale (dépassant celle de petits États !), et de moins en moins fondée sur le nombre de salariés (cf. les GAFAM), devenu insignifiant relativement à leur puissance financière et informationnelle.

Le tableau suivant illustre la forte corrélation entre taille et concentration géographique de l'entreprise.

| Petite | Grande | |

|---|---|---|

| Locale | Fréquent | Rare |

| Globale | Rare | Fréquent |

Nous entendons par "entreprise locale", toute entreprise dont le pourcentage de salariés résidant dans la même localité est supérieur à 50 %.

La problématique de la globalisation comporte notamment les points suivants :

la propension des grandes entreprises privées à accéder à l'échelle globale est souvent lié à un monopole, ce qui se traduit généralement par un faible rapport qualité/prix (obsolescence programmée, chantage systémique du lobby bancaire, ...).

Les monopoles publics sont justifiés dans les situations de monopole naturel.

dès lors que les plus grandes entreprises sont globales, et donc privées, il en résulte que la globalisation constitue une menace existentielle pour les États, et partant pour la démocratie, cela d'autant plus lorsque les entreprises globales sont concentrées dans un seul pays (cf. encadré infra).

On a là, à nouveau, la confirmation de l'absolue nécessité d'entreprises publiques pour opposer aux grandes entreprises privées, sur le territoire national, une concurrence publique, et ainsi protéger les consommateurs ainsi que la démocratie.

Rôle du gouvernement US dans le développement des grandes entreprises US

Lors d'un cycle de conférences organisé par l'Académie royale de Belgique sur le thème de la nouvelle économie, je fus frappé de constater que pas un seul des conférenciers (tous professeurs d'universités) n'a évoqué le fait que la quasi totalité des "sociétés globales" liées à Internet sont états-uniennes : Google, Facebook, Twitter, Wordpress, Amazon, eBay, Uber, AirBnB, Apple, Microsoft, ... [constater (2022) : France, Belgique, Suisse, ...].

Or il se fait que cette domination est le fruit d'une grande implication de l'État US dans le développement économique :

- l'ossature d'Internet est techniquement sous contrôle de l'appareil d'État US [exemple, approfondir : Arpanet, ICANN, Serveur racine du DNS, Suite des protocoles Internet] ;

les grandes société US sont très liées au gouvernement US (exemples : Google, Microsoft, Amazon), notamment via les commandes de l'armée US et de la NASA, mais également pour l'échange d'informations avec les services de renseignement [exemple1, exemple2].

Aux USA l'intrication entre grandes sociétés privées et l'État est considérable, comme en témoigne la part des subsides publics dans le financement des entreprises d'Elon Musk (Tesla, SolarCity, SpaceX, ...) : plus de la moitié de sa fortune personnelle [source]. Ainsi en 2008 SpaceX fut sauvée de la faillite par la Nasa qui lui accorda un contrat de ravitaillement de la station spatiale internationale d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, et cela alors que la technologie russe en matière de ravitaillement spatial est d'un rapport qualité/prix nettement supérieur.

Le gouvernement US n'a du reste jamais caché sa volonté indéfectible de « promouvoir les intérêts US dans le monde » (sic), notamment au travers de monopoles globaux. Les services de renseignement US et l'Advocacy Center jouent un rôle déterminant dans cette stratégie de conquête voire de guerre économique [approfondir].

Planification

2. Défis

3. Planification adaptative

4. Méthodologie

5. Outils

Indispensable

Contrairement à ce que tente de nous faire croire la propagande "libérale" il n'existe aucune entreprise privée ni aucun État dans le monde qui ne pratique pas une forme ou l'autre de planification. Un des pays appliquant le plus intensément la planification est le gouvernement ... US ! Ainsi, évoquant le protectionnisme et l'implication de l'État dans le développement industriel, le prix Nobel d'économie états-unien Joseph Stiglitz recommande aux autres gouvernements de « faire ce que fait le gouvernement US, et non pas ce que celui-ci leur recommande »....

La plupart des grandes entreprises US ont pu prospérer grâce à des fonds publics. C'est notamment le cas de la plupart des entreprises d'Elon Musk.

Pour analyser cette planification commençons par identifier ses défis.

Défis

La planification doit apporter des réponses précises à toute une série de questions :

- quels sont les besoins des agents économiques ? (quoi produire et en quelles quantités ?) ;

- comment attribuer les tâches (qui va produire quoi ?) ; ...

- comment coordonner les activités des producteurs ? ;

- comment évaluer leurs réalisations ? ; ...

Les adeptes de l'idéologie des marchés affirment que grâce au mécanisme des prix de marché, des marchés concurrentiels laissés à eux-mêmes apportent les meilleurs réponses possibles (notion d'équilibre optimal) à toutes ces questions. Malheureusement, les faits montrent que les marchés ne peuvent malheureusement pas être laissés à eux-mêmes [approfondir]. L'État doit donc intervenir, et pas seulement par la réglementation mais également en tant que producteur de biens et services, et cela dans tous les secteurs stratégiques.

Mais ils ne s'agit pas pour autant de nier les effets positifs de l'économie de marché. L'économie mixte doit trouver un équilibre optimal entre marchés et planification.

Pour ce faire, nous avons identifié les conditions à vérifier :

- l'État doit disposer de plusieurs entreprises (100 %) publiques dans chaque secteur stratégique ;

- ces entreprises publiques devraient être , ;

- gérées sous statut de coopératives publiques ;

- mises en concurrence entre elles ;

exposées aux lois démocratiques du marché : toute entreprise publique qui ne respecte plus les critères (à définir) de rentabilité et de qualité du service public est automatiquement fermée, après validation par référendum automatique.

- le système de sécurité sociale doit être fondé sur l'allocation universelle (du modèle intégral).

Planification adaptative

Le Général Eisenhower déclarait avec raison « Les plans sont inutiles, la planification est indispensable ».

Planifier permet d’envisager ce qui pourrait se passer, mais jamais ce qui va effectivement arriver. Le général prussien Helmut von Moltke déclarait ainsi : « aucun plan n’a jamais survécu au premier contact avec l’ennemi ». Autrement dit un plan ne résistera pas à l’imprévu. Notre environnement est changeant, ce qui requiert d'adapter la planification en permanence par rapport aux nouvelles données du réel. Sans cette adaptation un plan vous enferme, là où l’essence même de la stratégie consiste justement à accroître notre liberté de mouvement.

Les PME – donc les entreprises privées dans notre modèle – jouent un rôle fondamental en tant qu'indicatrices de tendances.

La fonction

indicatrice

des PME

Nous avons vu que dans notre modèle d'économie mixte le secteur privé est constitué essentiellement voire exclusivement de PME. L'observation des orientations prises par les PME constitue une source d'informations primordiale pour la planification des entreprises publiques (NB : il s'agit d'une planification globale, car localement, les coopératives publiques sont auto-gérées, dans les limites des contrats publics intelligents). Il y a donc une relation de boucle rétroactive entre marché (secteur privé constitué des PME) et planification (secteur public constitué de grandes sociétés).

Rappelons ici que notre modèle d'économie mixte se conçoit dans un système politique de démocratie directe, et où la création de très petites entreprises (TPE) est favorisée par une réforme du système de sécurité sociale fondée sur l'allocation universelle (modèle synthétique).

La planification fondée sur l'intelligente collective doit veiller à ne pas inhiber les initiatives individuelles, mais au contraire mettre en place les institutions maximisant la potentialité d'effets d'émergence induits par la diversité de ces multiples initiatives. Le système économique est un système complexe. La démocratie directe est probablement le système politique qui le complète au mieux. La planification démocratique peut ainsi constituer un fil rouge servent de référentiel pour évaluer en temps réel l'évolution de la situation, et ainsi interagir de façon optimale.

Méthodologie

La planification est une méthodologie de développement, fondée sur la succession de plans de production de biens et services que les gestionnaires du système économique considèrent comme importants (question : importants pour qui, si les gestionnaires ne se confondent pas avec l'ensemble des utilisateurs ?). Chaque plan dure généralement trois ans (plan triennal) ou cinq ans (plan quinquennal).

Plan 1 --> Contrôle réalisation --> Plan 2 --> Contrôle réalisation --> Plan 3 --> Contrôle réalisation --> etc

Le plan ne doit donc pas être confondu avec la période de réalisation qui suit son activation, et qui doit faire l'objet d'un suivi, c-à-d d'un contrôle en temps réel (et documenté !) de la bonne application des instructions du plan.

Un plan d'action comporte trois parties :

analyse des résultats du plan précédent, par comparaison entre ce qui avait été planifié ("ex-ante") et ce qui a été réalisé ("ex-post") ;

- état des lieux AF-OM, c-à-d :

- identification puis évaluation des :

- Atouts & Faiblesses du système ;

- Opportunités & Menaces du milieu global ;

Approfondir : wikipedia.org/SWOT_(méthode_d'analyse)

- concevoir une stratégie pour :

- exploiter les atouts et corriger les faiblesses du système ;

- exploiter les opportunités et se protéger des menaces du milieu ;

- identification puis évaluation des :

élaboration du nouveau plan d'action IMET (traitant information, matière, espace et temps) visant à réaliser concrètement (<--> le "comment") les quatre groupes de stratégies définies au point précédent (<--> le "quoi"), et consistant en :

- instructions (Informations) de :

- priorités ;

- quantités & qualités ;

- procédures ;

- pour une utilisation optimale des ressources (Matière) :

- humaines ;

- financières ;

- matérielles ;

- au niveau de leur :

- allocation géographique (Espace) ;

- répartition dans le temps : chronologie et échéances (Temps).

- instructions (Informations) de :

Outils

En 1992 Jacques Berthillier écrivait « à défaut de marché, il devient impossible à un Plan Central, dans une économie évoluée où les produits sont très nombreux, d'arbitrer entre les millions de prix et de qualités, d'autant qu'aucune organisation ne peut se substituer au consommateur pour apprécier des valeurs essentiellement subjectives telles que, par exemple, la part de rêve associée à l'acquisition d'un objet. En l’absence de marché, comment fixer de façon rationnelle les prix de vente des produits et des services ? Ils sont, dès lors, tout à fait arbitraires. Dans ces conditions, la signification du profit, comme indicateur de performance économique globale de l'entreprise, disparaît. Par là même, il devient très difficile d'apprécier les résultats d'ensemble des diverses cellules économiques. C'est ainsi que lorsque les soviétiques, sous l'influence de l'économiste Liberman, ont voulu intéresser à leurs résultats les directeurs de leurs entreprises, ils n'ont pu trouver d'indicateur de performance satisfaisant (que ce soit de vente, de marge ou de résultats) en l'absence d'un chiffre d'affaire défini par les arbitrages du consommateur sur le marché. Sans marché, en effet, sur quelles bases distribuer les récompenses, dès lors que l'appréciation des résultats perd toute objectivité ? » [source].

Quelques remarques concernant le texte ci-dessus :

- Marchés efficients ? Les marchés ne sont pas toujours "efficients" c-à-d qu'ils n'ont pas nécessairement les vertus que ce texte leur attribue.

- Économie mixte :

- il demeurera toujours un système de marché constitué d'entreprises privées (les PME) dont les prix peuvent être utilisés comme indicateurs de référence pour la gestion des entreprises publiques ;

- la planification (des prix et/ou des quantités) ne doit pas porter sur la totalité ni même la majorité des biens & services (PS : la liste de ceux concernés par la planification peut facilement être déterminée par votation).

- Numérisation. La numérisation de l'économie facilite grandement la fonction de planification car la récolte et le traitement en temps réel des données est de plus en plus efficace. Ainsi des entreprises privées tels que Facebook et Google (NB : toutes deux US ...) disposent des moyens technologiques pour "suivre" des milliards d'individus, et sont probablement en mesure d'orienter leurs choix (PS : il importe donc, au moins, de garantir le contrôle démocratique de ces puissants moyens de production).

Des outils efficaces pour la planification sont :

- informatique : le big data et l'Internet des objets (qui permettent le suivi en temps réel d'énormes quantités de variables) ;

mathématique : le calcul matriciel [intro, approfondir] au moyen de tableurs [exemple] permettant de planifier la production plus efficacement que les marchés grâce à la programmation linéaire (lp_solve est un logiciel libre de PL, notamment intégré dans la distribution Linux Debian).

La programmation linéaire fut inventée dans les années 1930 par Leonid Kantorovitch, le seul chercheur soviétique à avoir reçu le « prix Nobel » d'économie (1975). Kantorovitch (et l'URSS) étaient malheureusement en avance sur la technologie : sans big data, Internet des objet et informatique moderne il était très difficile voire impossible d'appliquer efficacement la programmation linéaire à la planification.

Je ne vois pas comment l'on pourra réaliser les objectifs du GIEC en matière d'émissions de gaz à effet de serre, sans planification. En fait le développement de réseaux électriques intelligents, capables d'adapter automatiquement l'offre à la demande d'électricité, est en voie de dissiper la distinction entre planification et marchés libres, dès lors que la planification est opérée automatiquement et en temps réel.

Tous les articles du dossier "Production" :

- Entreprise publique

- Coopérative publique

- Manuel de cogestion associative